幕:声腔重构·杨风骨的当达

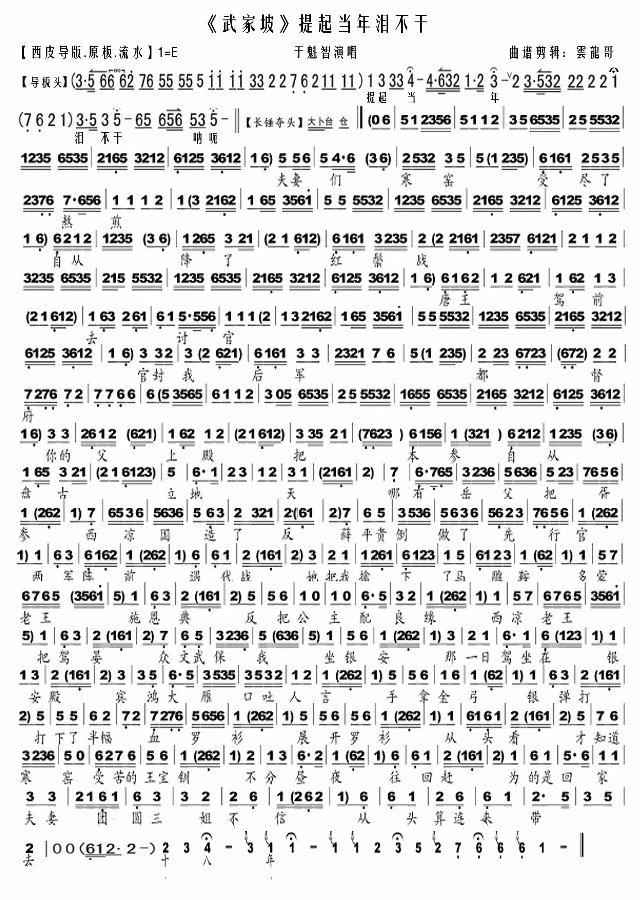

于魁智师承杨,却非简单。在《武家坡》心唱段中:

- “导板”的呼吸:开场“一马离了西凉界”突破传统拖腔,以式吐字配合腔共鸣,瞬间勾勒薛平贵归心似箭的焦灼

- “站立宫门叫小番”的声学突破:将传统嘎调改为“脑后摘筋”唱,高音如利剑破空却不显尖利,声压度达105分贝仍圆润饱满

- “流水板”的节奏再造:【西皮流水】“苏龙魏虎为媒证”段,通过气口微顿与吐字轻重,使机械板式焕发叙事生力

第二幕:做革新·程式语汇的化转译

于魁智的形体语言堪称动态书:

- 投影的诗学:以动态水墨晕染舞台背景,薛平贵唱“鸿雁捎书”时,穹顶骤然掠过雁阵投影

- 服饰的符号:薛平贵箭衣镶滚金边,暗喻其双重身份——西凉王爵位与中原武夫本质在针线中交织

- 乐队的位置:将传统文武场移至台侧透明玻璃房,既保留现场伴奏神韵,又构建“戏中戏”美学空间

第四幕:薪火之道·经典永续的文化密码

于魁智的《武家坡》已成戏曲教育范本:

- 教学中的解构传承:在中戏曲学院课堂,将“叫小番”拆解为“气息支点”“喉位控制”“情感投射”三维训练模块

- 海外传播的在地化策略:2019年伦敦演出时,“西凉”译作“Western Exile”(流放),使文化隔阂消弭于人类共通情感

- 票友生态的重构:根据腾讯京剧大数据,其“武家坡教学”视频带动90后票友增长23%,传统唱段在算重获流量

幕落·不灭的星光

当最后一句“寒窑内缺少个烧饭的人”余韵散尽,我们惊觉于魁智早已超越单纯表演——他以文化基因工程师的自觉,将《武家坡》锻流动的戏曲博物馆。台前是薛平贵十八载沧桑,幕后是京剧两世纪沉浮。那些精心重构的声腔、革新再造的程式、跨界融合的舞台,恰似一盏盏不灭的宫灯,照亮传统通往未来的幽径。在这光影交织处,中戏曲最珍贵的密码,正以最当代的语被重新书写。

- 髯口功的力学新解:当唱至“手执金弓打”,右手翻腕抖髯如惊涛拍岸,髯口摆动轨迹精准契合唱词韵脚

- 跪步中的心理外化:听闻宝钏受苦时,“三颤跪步”——膝行中三次震颤停顿,将震惊、痛悔、怜惜凝为具象身段

- 眼神的蒙太奇叙事:运用“定睛”“转眼”“眯目”三重眼,在“十八载”回望中完成时空叠化

第三幕:舞台新语·跨媒介的戏曲新生态

2015年大剧院版《武家坡》彰显多媒体赋魅:

梨园薪火:于魁智《武家坡》的艺术重构与文化回响

楔子·台前幕后

戏院灯暗,胡琴幽咽。台上一束追光刺破黑暗,薛平贵“一马离了西凉界”的苍凉唱腔裂帛而起——这是于魁智为百年《武家坡》注入的当代魂魄。当传统京剧在洪流中浮沉,这位京剧大家以“守正创新”为圭臬,在程经典之上重筑起一座既见传统筋骨、又具肉的艺术高峰。

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。